«Тайна беззакония уже в действии» (2 Фес. 2:7) — эти слова апостола Павла стали пророческим ключом к пониманию того, как отвержение Закона Божьего проникало в церковь. Как антиномизм, искажая благодать, превратился в духовную болезнь, и кто из богословов способствовал его распространению?

«Тайна беззакония»: библейские "корни" антиномизма

Во 2-м послании к Фессалоникийцам Павел предупреждает: перед приходом Христа откроется «безЗАКОНник», чье явление связано с «тайной беззакония» (2:7). Хотя апостол говорит об эсхатологическом отступничестве, эта «тайна» имеет историческое измерение — постепенное отвержение Божьего Закона под видом «духовной свободы». Уже в I веке лжеучителя превращали благодать в повод для распущенности (Иуд. 1:4). Павел отвечал: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» (Рим. 6:14-15), — но подчеркивал, что вера не отменяет Закон, а наоборот... (Рим. 3:31)

Ранняя церковь: гностики и манихеи — проводники «беззакония»

Маркион Синопский (II в.), объявивший Ветхий Завет творением злого демиурга, стал первым систематизатором антиномизма. Он отвергал Декалог (десять заповедей), утверждая, что Христос отменил «рабский Закон» (Ириней Лионский, «Против ересей», I.27). Его учение, осужденное как ересь, тем не менее, повлияло на гностические секты, видевшие в материи зло, а в телесных заповедях — рабство.

Манихейство (III в.), синкретическая религия Мани, проникло в христианство через дуализм: «духовные» считали себя свободными от моральных ограничений, так как «плоть не имеет значения». По сути они превращали благодать в покрывало для порока.

Средневековье и Реформация: от катаров до радикалов

В XII веке катары, выступая против церковной коррупции, впали в крайность: объявили ветхозаветные законы «тьмой», а нравственные нормы — делом «внешней религии». Их радикальный спиритуализм отрицал необходимость Закона для «просветленных».

В эпоху Реформации Лютер, борясь с индульгенциями, провозгласил: «Христианин свободен от Закона» («О свободе христианина», 1520). Однако его тезисы породили радикальных антиномистов — Иоганна Агриколу и анабаптистов, учивших, что «спасенные» не обязаны соблюдать даже Декалог. Агрикола заявлял: «Грешник может грешить смело, если верует» («Проповеди об Евангелии», 1537). Лютер резко осудил это, назвав «дьявольским учением», но семена «тайны беззакония» уже давали всходы.

Современность: либерализм и «новая этика»

В XIX-XX вв. либеральные богословы, такие как Адольф фон Гарнак, объявили ветхозаветный Закон «еврейской оболочкой», которую Христос «сбросил» («Сущность христианства»). Рудольф Бультманн предлагал «демифологизировать» заповеди, сводя их к экзистенциальным принципам.

К 1960-м годам «новая мораль» Джозефа Флетчера («Ситуационная этика») провозгласила: «Любовь отменяет правила». Это привело к оправданию греха «контекстом», что созвучно древней «тайне беззакония». Даже в консервативных кругах возникло учение о «полной отмене Закона», где Декалог заменялся «внутренним голосом» (см. споры о субботе и нравственности в работах Зейна Ходжеса).

Возвращение к истине: Закон, написанный на сердце

Ответом на антиномизм стало:

1. Библейское богословие Н.Т. Райта и Джеймса Данна, показавших, что Павел боролся не с Законом, а с его использованием для оправдания (Рим. 9:30-32).

2. Реформатская традиция: Майкл Хортон («Бог Завета») напоминает, что Христос исполнил Закон, чтобы мы «ходили в Нем» (1 Ин. 2:6).

3. Христианское движение мессианского иудаизма, подчеркивающее непрерывность Закона и Евангелия (Дэвид Стерн, «Еврейский Новый Завет»).

4. Адвентистское движение, возникшее в XIX веке, акцентировало возврат к соблюдению Декалога, включая субботу как заповедь, установленную до Синая — при творении (Быт. 2:2-3). Пионеры, такие как Джозеф Бейтс и Эллен Уайт («Великая борьба»), утверждали: суббота — не «иудейский обряд», а вечный знак завета (Исх. 31:16-17), подтвержденный Христом (Мк. 2:27). Современные богословы, как Жак Дюкан («Библейская доктрина»), доказывают: Закон, включая моральные принципы, неизменен, а его исполнение — плод отношений с Богом (Откр. 14:12).

Ключевые тексты:

- Иер. 31:33: «Вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его».

- Рим. 3:31: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем».

- Мф. 5:17-19: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном».

- Откр. 12:17: Церковь последних дней хранит «заповеди Божии и веру в Иисуса».

Язычники в ранней церкви: разрыв с иудейскими корнями

Рост числа язычников в христианстве после I века н.э. стал поворотным моментом. Если первая община состояла преимущественно из иудеев, соблюдавших Закон (Деян. 21:20), то к концу II века церковь стала «языческой по составу и эллинистической по мышлению» (Дэниел Боярин, «Разделение иудаизма и христианства»). Новообращенные, незнакомые с древнееврейским языком, культурой и контекстом Писания, начали воспринимать Ветхий Завет как «чужой», а иудейские практики — как угрозу идентичности.

Игнатий Антиохийский (II в.) в посланиях призывал: «Не поступайте по-иудейски… Если мы живем по закону иудейскому, то открыто признаем, что не получили благодати» (К Магнезийцам, 8-10). Эта риторика заложила основу для богословского антииудаизма. Юстин Мученик в «Диалоге с Трифоном Иудеем» (160 г.) утверждал, что Закон Моисея был дан «из-за жестокосердия» иудеев (Гл. 18), а суббота, по его мнению, обрела новый смысл в свете Христа — как символ духовного «покоя» в Воскресении, а не буквального соблюдения.

К IV веку, после легализации христианства, Никейский собор (325 г.) официально отделил празднование Пасхи от иудейского календаря, а Лаодикийский собор (364 г.) в 29-м каноне запретил публичное празднование субботы:

«Не подобает христианам иудействовать и в субботу праздновать, но в сей день надлежит работать. День же Господень (воскресенье) преимущественно чтить».

Это решение не отменяло субботу как таковую, но маргинализировало её, связывая с «иудейством». Так «тайна беззакония» (2 Фес. 2:7) проявилась в подмене заповедей традициями:

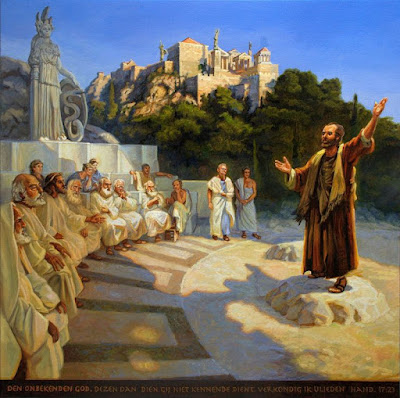

Суббота → воскресенье: Переход к воскресным собраниям был постепенным. Если первые христиане, включая Павла, продолжали посещать синагоги (собрания) в субботу (Деян. 13:42-44; 17:2), то после разрушения Храма (70 г. н.э.) и роста антииудейских настроений воскресенье стало символом «нового творения». К IV веку, под влиянием римского культа Sol Invictus («Непобедимое Солнце»), воскресенье окончательно закрепилось как день богослужений (см. P. Bradshaw, «The Origins of Christian Worship»).

Пищевые запреты: ветхозаветные ограничения (Лев. 11) были объявлены «обрядовыми», несмотря на их повторение в Новом Завете (Деян. 15:20; 1 Тим. 4:3-5).

Последствия: Закон как «тень»

Разрыв с иудейским контекстом привел к "демифологизации" Закона:

Ориген (III в.) аллегоризировал заповеди, отрицая их буквальное значение: «Закон имеет телесный и духовный смысл» («О началах», IV.3).

Иоанн Златоуст (IV в.) в «Против иудеев» называл Закон «детоводителем», утратившим силу после Христа, но признавал его нравственную ценность.

Августин учил, что Закон Моисея — «тень», а его моральная часть «переписана» в сердцах («О духе и букве», 14).

Итог: К Средневековью Закон превратился в «список запретов», а суббота — в пережиток «иудейской ереси». Лишь Реформация частично вернула внимание к Декалогу, но радикальный антиномизм продолжал процветать.

Вывод:

Разрыв с иудейскими корнями стал катализатором «тайны беззакония» — отвержения Закона под видом «прогресса». Но Библия напоминает: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8, Мф.5:17-19). Возвращение к истокам — не ностальгия, а восстановление целостности Божьего Слова, где Закон и Евангелие — «два крыла одной птицы» (Кальвин). Постепенная эрозия Закона, от субботы до нравственных норм, показывает, как «тайна беззакония» действует через культурные разрывы — но Дух возвращает церковь к «вечному завету» (Исаия 24:5):

"И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет."

Заключение: от «тайны беззакония» к святости

Антиномизм, как «тайна беззакония», — не просто ошибка, но духовное искажение, подменяющее свободу во Христе вседозволенностью. История церкви показывает: где отвергается Закон, там исчезает святость. Возвращение к библейскому пониманию — не «возврат под иго», но признание: Закон, написанный Духом на сердце (2 Кор. 3:3), — основа святости и любви. Как писал Кальвин: «Закон — узда для плоти и светильник для возрожденных» («Наставления», 2.7.12).

Источники и труды:

Н.Т. Райт, «Paul and the Faithfulness of God» (2013).

Майкл Хортон, «Бог Завета» (2006).

Ириней Лионский, «Против ересей» (II в.).

Дэвид Стерн, «Еврейский Новый Завет: комментарий» (1992).

Эллен Уайт, «Великая борьба» (1888).

Жак Дюкан, «Библейская доктрина: Десять заповедей» (2010).

Дэниел Боярин, «Разделение иудаизма и христианства» (2004).

Послания Игнатия Антиохийского (II в.).

Юстин Мученик, «Диалог с Трифоном Иудеем» (160 г.).

Каноны Лаодикийского собора (IV в.).

Ориген, «О началах» (III в.).

Chadwick, H. The Early Church. — Penguin, 1993.

Автор: Суранов Сергей